高温氧化处理3D 打印镁合金骨植入物结构优化及体内外生物降解行为 | Bioactive Materials

近期,清华大学温鹏,北京大学郑玉峰,北医三院田耘在科爱创办的期刊Bioactive Materials上联合发表研究论文:高温氧化处理3D 打印镁合金骨内植入体结构优化及体内外生物降解行为。利用高温氧化处理工艺,形成的表面氧化层和迁移层减缓了3D 打印镁合金的降解速率。研究团队制备出孔径分别为 500、800 和 1400 微米(P500,P800 和 P1400)的镁支架多孔支架,对力学性能,生物相容性、降解行为和成骨能力进行体内外表征,其中P500结构性能表现良好。由此启发我们通过结构优化设计来调控其力学性能及降解速率,进而实现骨缺损重建。

01

研究内容简介

围关节区骨缺损是常见而复杂的临床疾患,需要植骨材料在应力下完成对关节面均衡持久的整体支撑,并于降解过程形成有利于成骨环境,实现缺损区修复与关节面的稳定,这对植骨材料及结构的研发提出了挑战。增材制造技术为精准修复骨缺损带来技术革命,将生物可降解镁金属与增材制造相结合,制备“生物活性可降解”及“定制化结构”的个性化骨植入物成为骨缺损治疗的发展前沿。增材制造在实现多孔结构的同时,也增大了比表面积,在与体液接触过程中降解加速。因此,如何在实现多孔结构的同时控制镁合金修复体的吸收速率,是研究者广为关注的问题。

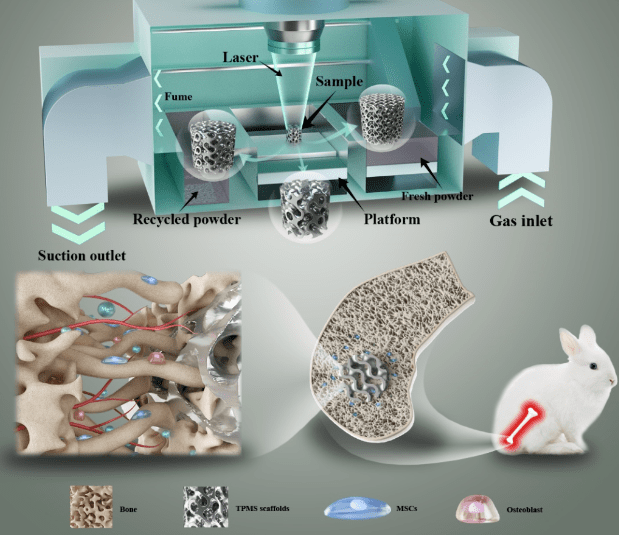

图1为本文的研究概要图,利用激光粉末床熔融增材制造工艺 (LPBF)和高温氧化处理工艺制备了具有定制化宏微观结构的WE43生物可降解镁合金多孔支架,针对三种不同孔径的镁支架多孔支架的体内外力学性能,生物相容性、降解行为和成骨能力进行研究,旨在为激光增材制造生物可降解镁合金的临床应用奠定基础,解决骨缺损精准治疗面临的临床难题。

图1:本文的研究概要

一、WE43镁合金多孔支架的显微组织分析及力学性能

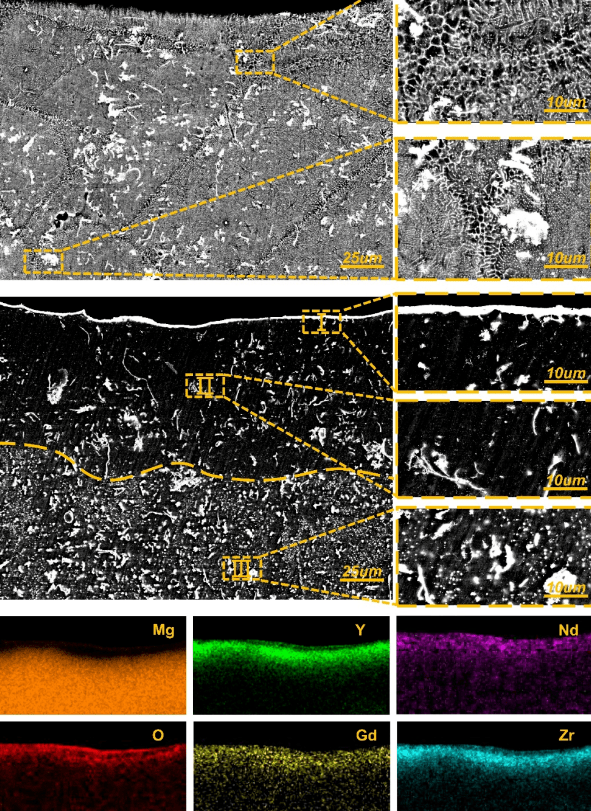

研究团队针对WE43镁合金多孔支架在生物体内降解过快的难题 , 开 发 了 抑 制 其 降 解 的 高 温 氧 化 处 理 工 艺,形成的表面氧化层 (图2b)。根据 EDS 分析(图2c) ,高 温 氧 化 处 理 后,在支架表面形成含Y,Nd,Gd,Zr 和 O等元素的氧化物层,它能将镁合金基体与体液隔绝开,因此减缓了镁合金支架的降解速率。

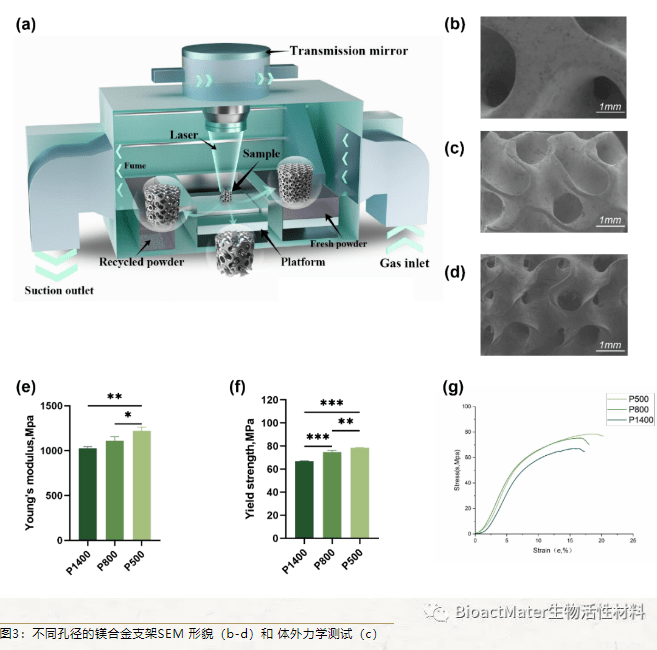

研究团队制备了孔径分别为 500、800 和 1400 微米(P500,P800 和 P1400)的镁合金支架。不同孔径的镁合金支架表面形貌类似,均无明显缺陷(图3b-d)。然而,不同孔径的镁合金支架的体外力学行为存在明显差异,其中P500结构性能表现良好。(图3e-g)

图2:镁合金支架高温氧化处理前后横截面上的 SEM 形貌(a-b)和 EDS 分析(c)

图3:不同孔径的镁合金支架SEM 形貌(b-d)和 体外力学测试(c)

二、体外生物相容性及促成骨能力

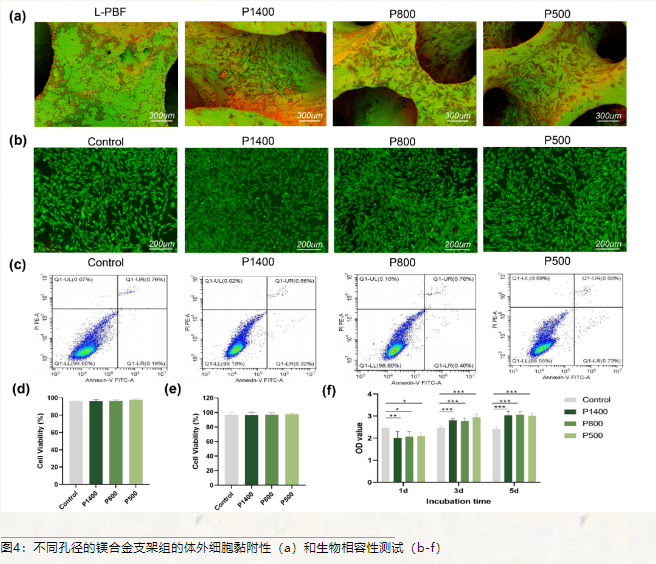

为了测试镁合金支架的生物相容性,将骨髓间充质干细胞直接接种在 P500,P800和 P1400组的镁合金支架上,骨髓间充质干细胞能够很好地黏附于 P500、 P800和 P1400组的支架表面(图4a)。研究团队使用间接接触法测试镁合金支架体外生物相容性。活/死染色细胞、细胞凋亡测试和CCK-8细胞毒性试验均显示所有组别细胞相容性良好,各组别之间没有统计显著性差异(图4b-d)。

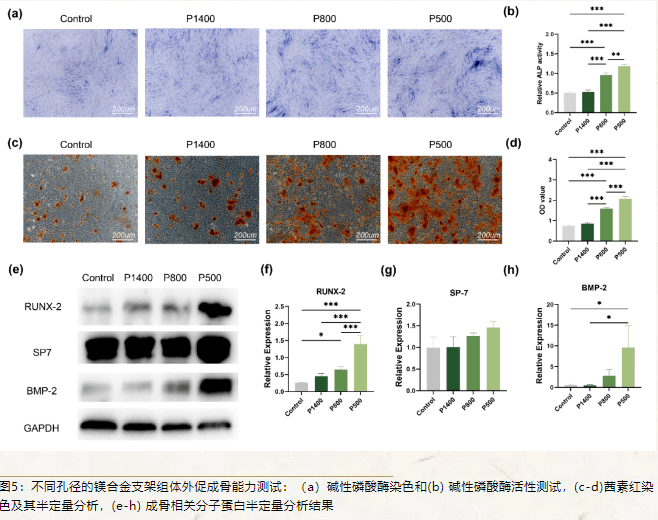

之后为了测试镁合金支架的体外成骨性能,在浸提液中加入地塞米松,L-抗坏血酸,β-甘油磷酸钠进行成骨诱导。如图5a-d所示,镁合金支架组的碱性磷酸酶活性和细胞外基质的矿化水平均较对照组高,其中P500组骨髓间充质干细胞的成骨性能最为显著。之后使用蛋白质免疫印迹实验对成骨相关分子蛋白表达量进行定量,P500组的成骨相关分子蛋白表达量均较其他组高(图5e-h)。

图4:不同孔径的镁合金支架组的体外细胞黏附性(a)和生物相容性测试(b-f)

图5:不同孔径的镁合金支架组体外促成骨能力测试:(a)碱性磷酸酶染色和(b) 碱性磷酸酶活性测试,(c-d)茜素红染色及其半定量分析,(e-h) 成骨相关分子蛋白半定量分析结果

三、体内生物降解行为及促成骨能力

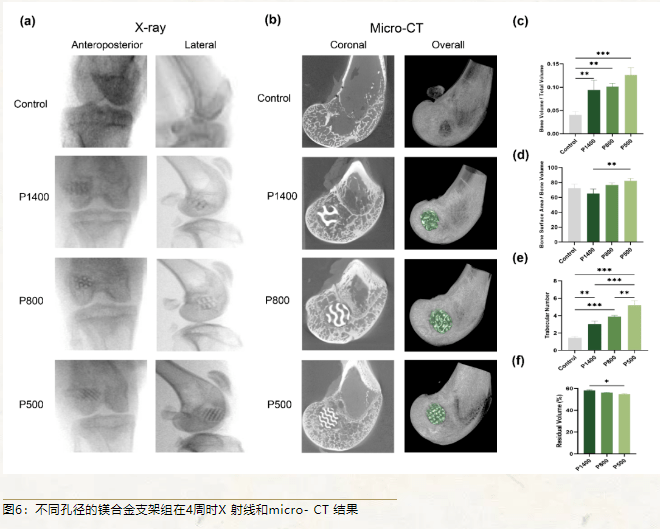

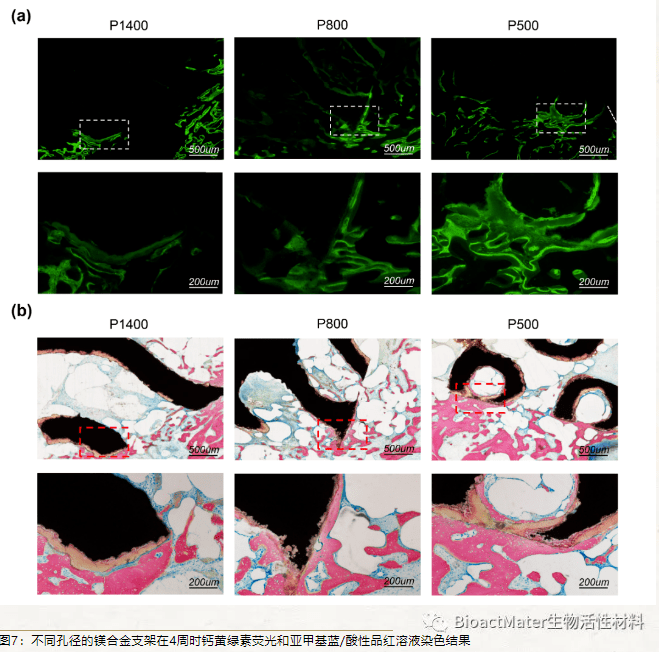

为了研究不同孔径的镁合金支架体内生物降解行为及促成骨能力,研究团队进一步建立了兔股骨髁缺损模型,硫酸钙骨水泥作为对照。WE43多孔支架结构在手术后4周仍然清晰可见,表明支架没有明显降解,具有良好的结构完整性。在骨水泥组,硫酸钙骨水泥完全降解(图6a)。Micro-CT 结果显示镁合金支架组新骨形成量明显高于对照组,并且P500组的 BV/TV,BSA/BV 和 Tb.N 值显着高于 P800和 P1400组(图6b-e) ,表明 P500支架成骨性能优越,较为持久的整理力学支撑有利于围关节骨缺损的修复,具有作为骨科植入物的潜力。对缺损部位进行硬组织切片的结果也与Micro-CT 结果相吻合(图7)。

图6:不同孔径的镁合金支架组在4周时X 射线和micro- CT 结果

图7:不同孔径的镁合金支架在4周时钙黄绿素荧光和亚甲基蓝/酸性品红溶液染色结果

02

论文第一/通讯作者简介

第一作者:王超鑫

北京大学第三医院博士研究生,从事镁合金激光增材制造及四肢骨缺损修复的基础研究工作。

第一作者:刘金戈

清华大学机械工程系博士研究生,从事镁合金激光增材制造及骨科临床应用研究。

通讯作者:温鹏

清华大学机械工程系副教授,博士生导师,材料成形制造技术研究所副所长。主要从事激光加工和医用金属增材制造相关研究,主持国家和企事业项目20余项,发表论文50余篇。

个人主页:

https://www.me.tsinghua.edu.cn/info/1104/1605.htm

通讯作者:郑玉峰

郑玉峰,北京大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、国家高层次人才计划入选者、国际生物材料科学与工程学会联合会“生物材料科学与工程会士”(FBSE)、美国医学与生物工程研究院会士(FAIBME)、科睿唯安2022年度全球“高被引科学家”。学术研究方向为新型生物医用金属材料与器械。近年来作为项目负责人先后承担国家重点研发计划项目(2项)、国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目(2项)、联合基金重点项目等国家级项目,出版英文专著2本,中文专著6本,发表英文SCI论文600余篇,被引用38600余次,H-index为96,获授权发明专利60余项。目前的社会兼职包括Bioactive Materials共同主编、Materials Letters编辑、Journal of Materials Science& Technology副主编等、中国生物材料学会医用金属分会主任委员、中国生物材料学会青年委员会主任委员、中国生物医学工程学会生物材料分会候任主任委员等。

通讯作者:田耘

北京大学第三医院骨科副主任、医工处处长,主任医师、教授、博士生导师。主要从事四肢骨髓炎、骨创伤所致骨缺损的快速肢体结构重建;生物力学及生物学技术治疗骨折不愈合;3D打印技术修复骨缺损。主持国家重点研发计划,国家自然科学基金,北京市科委重点项目基金等多个项目。

03

资助信息

该研究获 国家重点研发计划(2018YFE0104200)、国家自然科学基金(51875310, 52175274, 82172065)的支持。

04

原文信息

Chaoxin Wang, Jinge Liu, Shuyuan Min, Yu Liu, Bingchuan Liu, Yuanyu Hu, Zhengguang Wang, Fengbiao Mao, Caimei Wang, Xiaolin Ma, Peng Wen*, Yufeng Zheng*, and Yun Tian*.

The effect of pore size on the mechanical properties, biodegradation and osteogenic effects of additively manufactured magnesium scaffolds after high temperature oxidation: An in vitro and in vivo study.

Bioactive Materials, 28 (2023) 537-548.

(来源:BAM BioactMater生物活性材料)

暂无评论,你要说点什么吗?