“镁”智库 | 镁合金心/脑血管支架的发展与展望

一、背景与意义

近年来,心血管和脑血管疾病对人类健康的影响日益显著,发病率持续上升,成为全球头号杀手之一。自20世纪80年代血管支架发明以来,经皮冠状动脉介入治疗(PCI)已能够有效治疗冠状动脉和外周动脉疾病,并已成为最有效的医疗干预措施之一。镁合金因其可接受的生物降解性和生物相容性而被用于血管支架材料,相关研究已开展了20余年,其降解过程中产生的Mg2+在治疗急性心肌梗死和预防动脉粥样硬化可以发挥的重要作用。近年来,镁合金血管支架的应用领域已逐渐从心血管介入扩展至脑血管疾病治疗中,应用领域的扩展也为镁合金血管支架材料、器械的开发评价带来了新的挑战。

最近,郑州大学关绍康教授团队分析了镁合金心/脑血管支架领域的研究趋势和研究热点,综述了常用的血管支架合金系列,阐明了镁合金微管加工的瓶颈,还提出了针对血管支架应用的功能化表面改性观点,并根据团队研究经验给出了支架结构设计和降解行为评价等方面的研究建议。最后,对镁合金血管支架领域的进一步研究方向提供了建议。

二、图文导读

作者首先关注了血管支架用镁合金材料本体。血管支架用镁合金需要具有适当的机械性能(极限抗拉强度>250 MPa,断裂伸长率>15%),适度均匀的降解性能(工作时间为3-6个月,完全降解时间为12-24个月)以及良好的生物相容性(无明显毒性和炎症反应)。为了在保证镁合金生物安全的同时获得良好的机械和生物腐蚀性能,可行的策略是使用人体可耐受的合金元素。因此,镁合金的成分对生物医学应用非常重要。根据合金元素的毒理学和病理生理学数据,血管支架用镁合金可用的合金元素仅限于少数金属,包括Zn、Ca、Mn和少量Zr、Sn和稀土(RE)元素。除常规的实验试错法外,近年来,基于计算模拟和机器学习的合金设计方法逐渐出现,其在生物医用的高性能镁合金领域的应用价值也逐渐得到重视。此外,镁合金血管支架的加工涉及到高精度微管的制备,然而,由于镁合金的密排六方(HCP)结构,稳定制备厚度为100 μm微管一直是一项难题。已发表的工作已经证明,冷拉、冷轧、热挤压和无模拉伸等工艺都可用于镁合金微管的制备。

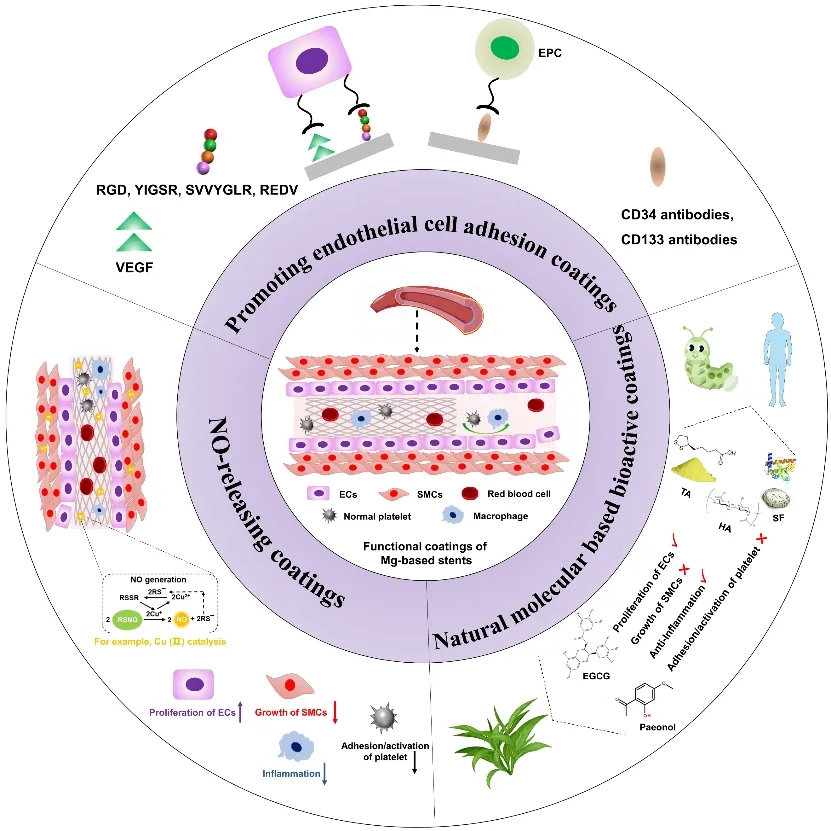

现在临床上使用的药物洗脱支架(DES)可显著降低再狭窄率(<5%),然而,临床研究表明,DES在有效预防新生内膜增生的同时,不可避免地阻碍内皮组织的修复,导致血管内皮化延迟,导致晚期支架血栓的形成。基于此,镁合金血管支架的相关研究人员集思广益,开发了三类功能涂层,以解决镁合金支架面临的内皮化延迟问题(图1),包括促进内皮细胞粘附涂层、NO释放涂层和天然分子基生物活性涂层。

图1 镁合金血管支架的功能化表面改性策略

体内植入实验是准确评估镁合金支架降解行为的有效方法。然而,体内实验也有许多局限性,例如动物试验的高成本和医学伦理的局限性。更重要的是,在体内实验过程中,缺乏用于原位表征的高分辨率分析方法来连续观察血管支架的降解行为。因此,在现有技术条件下,在镁合金血管支架的开发中引入体外降解实验,对其使用可靠性进行预评估仍然是不可避免的。可降解镁合金的研究已经进行了20多年,并且对其降解行为的研究付出了相当大的努力。在早期的研究中,不同的小组采用了不同的测试标准,如ASTM G31、ISO 10993等。然而,由于缺乏普遍接受的测试标准,导致了大量差异化的研究结果,这大大阻碍了该领域的学术合作。为了使不同群体的研究结果更具可比性,近年来,学术界制定了一些与可降解镁合金相关的体外测试标准,如ASTM F3268和ISO/TS 20721。然而,这些标准的内容相对宽泛。对于可降解镁合金的特定应用领域,如血管支架,目前还没有明确的体外降解行为测试标准。考虑到该领域的快速发展以及镁合金从冠状动脉支架扩展到脑血管支架应用的需要,仍有必要重点制定血管支架用镁合金降解行为评价标准,这有利于加快镁合金血管支架新产品的研发和应用。

三、结论与展望

为了进一步推动可降解镁合金支架的发展和临床应用,提出了以下研究建议:利用机器学习和高通量理论计算,开发高通量制备和表征方法,实现材料性能的预测,并为支架结构和新型镁合金的智能化设计提供指导;支架用镁合金微管的加工和性能精度控制技术还有待进一步研究,以最终实现镁合金支架制造全过程的智能化控制;在可降解的镁合金血管植入装置表面开发智能响应多功能涂层,研究功能表面对组织再生/修复的调节机制,在支架单一支撑功能的基础上赋予支架治疗功能,实现支架的“药物化”;推动完善可降解镁合金支架体内外试验标准和生物安全评价规范,加快其临床应用研究;研究镁合金血管支架在体内多种应力环境中的降解机制,支架的结构优化应考虑支撑能力、降解性、降解后结构和力学性能的完整性。

四、文章信息

该文章发表在《Journal of Magnesium and Alloys》2023年第11卷第11期:

[1] Shaokang Guan*, Di Mei, Jianfeng Wang, Zhaoqi Zhang, Peihua Du, Lingchuang Bai, Chao Yan, Jingan Li, Jun Wang, Shijie Zhu, Mg alloy cardio-/cerebrovascular scaffolds: Developments and prospects [J]. Journal of Magnesium and Alloys, 2023, 11(11): 4011-4042

五、中文摘要

血管支架是可降解镁合金的重要应用领域之一,相关研究已经进行了20多年。近年来,镁合金血管支架的应用逐渐扩展,给相关的研究带来了新的挑战。综述了镁合金在心/脑血管支架领域的相关进展和血管支架合金系列。阐明了镁合金微管加工的瓶颈问题。提出了功能化表面改性的思想,并根据研究经验,在支架结构设计和降解行为评价方面提供了指导性意见。最后,对镁合金血管支架的进一步研究方向提出了建议性的意见。

六、英文摘要

Vascular scaffolds are one of the important application fields of biodegradable Mg alloys, and related research has been carried out for more than 20 years. In recent years, the application expansion of Mg alloy vascular scaffolds has brought new challenges to the research of related fields. This review focuses on the relevant advances in the field of Mg alloys for both cardio-/cerebrovascular scaffolds. The frequently investigated alloy series for vascular scaffolds were reviewed. The bottleneck of processing of Mg alloy minitubes was elucidated. The idea of functionalized surface modification was also pointed out in this review, and the authors put forward guidelines based on research experience in terms of scaffold structural design and degradation behavior evaluation. Finally, suggestions for further research directions of Mg alloy vascular scaffolds were provided.

七、作者简介

第一作者/通许作者简介:

关绍康(共同第一作者/通讯作者),博士,郑州大学教授,博士生导师。河南省先进轻合金重点实验室主任,中国材料研究学会镁合金分会副理事长,中国生物医学工程学会介入医学工程分会主任委员等。主要研究方向为生物医用金属材料与器件、先进轻合金设计及其精密加工新技术,材料表面改性技术等,承担国家重点研发计划、863、973、国家自然科学基金重点项目等项目30余项;撰写学术专著和教材8部;发表SCI论文412篇,H因子40;授权发明专利40件;做为第一完成人获得省部级一等奖3项。

梅迪(共同第一作者),博士,郑州大学副教授,硕士生导师,主要从事镁合金腐蚀防护及表面功能化相关研究,兼任中国腐蚀与防护学会医用金属材料腐蚀控制分会委员,中国稀土学会稀土轻合金分会委员。主持国家自然科学基金、中央军委装备发展部装备预先研究项目课题等项目,以第一作者或通讯作者发表SCI论文20余篇。

来源:JMACCMg

暂无评论,你要说点什么吗?