金属镁Magnesium的生产方法及国内外发展历程

镁是迄今为止实际应用中最轻的金属结构材料,具有比强度高、铸造性能好、生物亲和性强、废料易回收等诸多优点,而且储量极其丰富,在交通运输、电子通讯、航空航天、氢能储运等领域有着十分广阔的应用前景,被誉为未来金属,十分值得大力发展。

中国是原镁生产大国,产量占全球的83%。自1999年我国原镁产量超过美国跃居全球首位以来,供给能力持续增加,产业规模稳步扩大。我国也是原镁消费大国,原镁消费已连续10年居世界首位。镁合金的应用领域也在不断拓宽。其中,用于结构材料19.21万吨,相较2012年增长110%,镁不仅在国防军工、航空航天等重大战略工程中扮演着越来越重要的角色,而且在交通轻量化、建筑模板等方面的作用也愈发凸显。镁及镁合金是我国在世界上最具话语权的金属材料之一。

从1957年至今,中国镁产业走过67个年头,在这条历史长河里,中国镁产业从无到有、从小到大、逐渐发展成为全球瞩目,形成了世界镁业看中国的良好局面,这是几代“镁人”共同努力奋斗的结果。第一代“镁人”主要有东北大学的张曰强、郭清富和中南大学的徐日瑶老师,还有我们特别敬仰的韩薇老师。

韩薇老师在中国镁行业德高望重,她的全部职业生涯乃至全部人生都奉献给了中国镁事业,她的一生与中国镁工业的历史紧密联系不可分割。在镁业发展的每个重要历史阶段,都闪现着她的身影,都凝聚着她的历史贡献,展现出她的精神面貌和风采。韩薇老师是第一个中国留苏的炼镁学者,是中国第一个电解法炼镁的车间主任,也是1986年中国引进、消化皮江法炼镁的奠基人、开拓者。当然,还有无数个为“镁”这个字而前赴后继的一批又一批企业和企业家,在此,向中国镁行业的先驱们致敬!

一、镁的特性

镁于1808年被发现,银白色轻金属,无磁性,原子序数12,化学代号为Mg,电子结构为2-8-2,为六方最密堆积晶体结构。为地壳第六丰富之金属元素,为海水中排名第三之金属元素,也为地表含量第三之常用金属元素。 镁的比重1.74g/cm³,只有铝的2/3、钛的2/5、钢的1/4。镁的密度小,易燃烧。在大气压下,镁的熔点650±1℃,沸点1090℃。在空气中加热,镁在632℃~635℃开始燃烧,因此决定了镁的制备及合金冶炼工艺比较复杂。

二、镁的名称来源

镁的英文名称Magnesium,它的命名取自希腊文,原意是“美格尼西亚”,因为在希腊的美格尼西亚城附近当时盛产一种名叫“苦土”的镁矿(就是氧化镁),古罗马人把这种矿物称为“美格尼西亚.阿尔巴(magnesia alba)”,“alba”的意思是“白色的”,即“白色的美格尼西亚”。我国则根据这个词的第一音节译成镁,镁的元素符号为Mg。

三、镁的发现历史

由于镁不易从化合物中还原成单质状态,所以迟迟未被科学家发现。在电池发明以后,化学家们才得到了分解活泼化学元素化合物的武器。利用电解法分离出它们的单质,它们才作为元素被确定下来。

一)1755年,英国化学家约瑟夫.布莱克(Joseph Black)在爱丁堡确认镁是一种元素,辨别了石灰(氧化钙,CaO)中的苦土(氧化镁,MgO)。

二)1792年,Anton Rupprech首次通过加热苦土和木炭的混合物制取出不纯净的镁金属。

三)1799年,Thomas Henry发现另一种镁矿石叫做海泡石(硅酸镁),他说这种矿石在土耳其更多的用于制作烟斗。

四)1808年,英国化学家戴维(Sir Humphry Davy)电解汞和氧化镁的混合物,得到镁汞齐,将镁汞齐中的汞蒸馏后得到银白色的金属镁。

五)1831年,法国科学家Antoine-Alexandre-BrutusBussy使用氯化镁和钾反应制取了相当大量的金属镁。

六)1886年,镁在德国开始工业生产。

四、镁的资源储量

全球镁资源十分丰富,镁在地壳中的含量为2.35%,海水中的镁含量为0.14%。主要的含镁矿物有:菱镁矿(MgCO₃),白云石(MgCO₃•CaCO₃),光卤石(MgCl₂•KCl•6H₂O),水氯镁石(MgCl₂•6H₂O)和蛇纹石(3MgO•2SiO₂•2H₂O)等。 我国是镁资源大国、原镁生产和出口大国,镁资源储量居世界首位,占全球总储量的22.5%。

五、镁的冶炼方法及金属镁生产工艺

目前,镁冶炼的方法主要有两种:

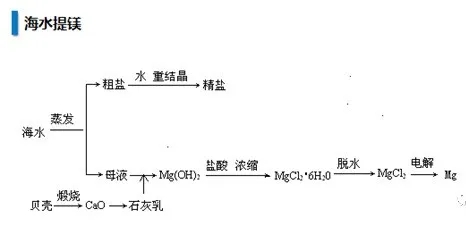

一)从尖晶石、卤水或海水中将含有氯化镁的溶液经脱水或焙融氯化镁熔体,之后进行电解,此法称为电解法;

二)用硅铁做为还原剂对从碳酸盐矿石中经煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为硅热还原法(又称皮江法)。

六、电解法炼镁

1808年,英国科学家戴维以汞作为阴极电解氧化镁,在人类历史上第一次制取了金属镁。18世纪30年代,法拉第第一次通过电解氯化镁得到了金属镁。第一次世界大战开始之前,法国、德国、英国和加拿大都实现了镁的工业生产,但产量有限,大约年产量几百吨,主要用于军事方面。

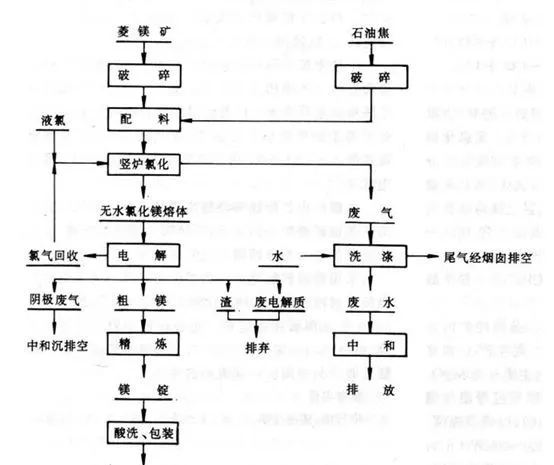

19世纪80年代,才由德国首先建立工业规模上的电解槽,电解无水光卤石生产金属镁,从此开创了电解法炼镁的工业化时代。后经不断在工艺和设备方面的改进,直到目前世界上采用的就是这种电解法。即以菱镁矿为原料,用熔盐电解法炼镁生产金属镁镁的方法。采用菱镁矿为原料不仅能为电解提供优质的炼镁原料,而且还能利用电解镁产生的氯气。

早在20世纪30年代西欧的一些国家曾利用希腊产的菱镁矿炼镁。中国有丰富的菱镁矿资源,自20世纪50年代起就采用菱镁矿炼镁的法生产金属镁。菱镁矿炼镁主要由无水氯化镁熔体制取和无水氯化镁熔体电解两大步骤组成,现行的菱镁矿炼镁工艺流程如下图

电解法炼镁的原理是在高温下电解熔融的无水氯化镁,使之分解成金属镁和氯气。高温情况下水对熔盐性质的影响是致命的,因此,高纯度的无水氯化镁是电解法制镁关键所在。依据所用原料及处理原料的方法不同,电解炼镁又可细分为以下几种具体的方法:道乌法、光卤石法、氯化镁氯化法、AMC法、诺斯克法。

七、硅热还原法(又称皮江法)炼镁

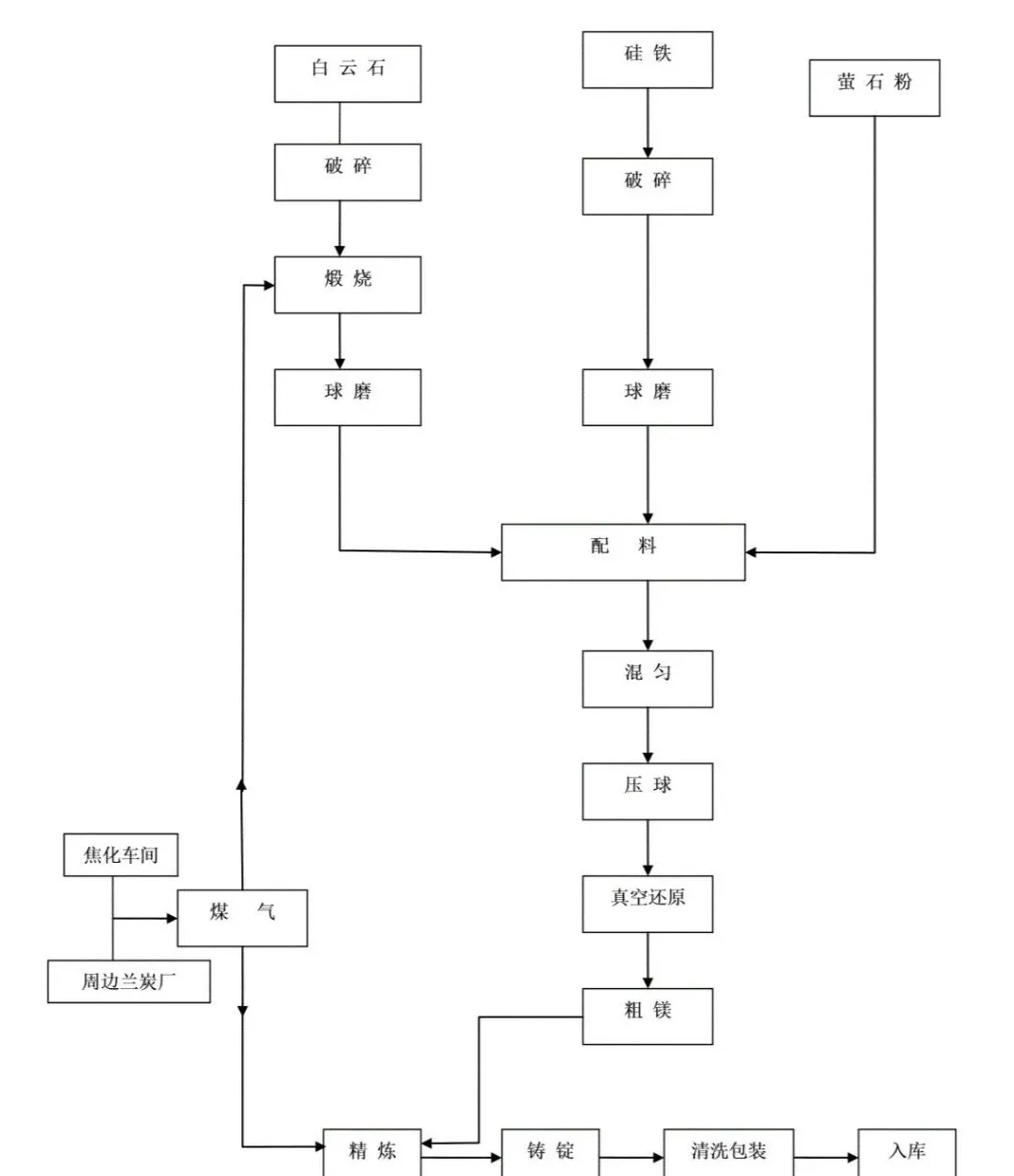

皮江法炼镁(productionof magnesium by Pidgeonprocess),是指在炼镁专用耐高温合金制成的还原罐内加料(煅白、硅铁、萤石粉料压制而成的“球团料”),罐插在还原炉内加热,硅铁作为还原剂、将煅烧后的白云石在还原炉内(真空<13.5Pa、罐内温度1250℃左右)还原成镁蒸汽,冷凝后获得原镁的的热还原法炼镁,是以发明者加拿大皮江(L.M.Pidgeon)教授命名的,是热还原法炼镁的经典方法。与其他方法相比,此法具有建厂快、投资省、可回收利用多种热源、产品质量好等优点。

热还原法炼镁是在高温和真空条件下,有氧化钙存在时(摩尔比 1),通过硅(或铝)还原氧化镁生成镁蒸汽,与反应生成的固体硅酸二钙(2CaO.SiO₂)相互分离,并经冷凝得到结晶镁。目前该工艺过程分为:半焦炉制气、白云石煅烧、原料制备、还原粗镁和粗镁精炼五个工序。

加拿大蒂尼柯(Timminco)公司的哈雷(Haley)镁厂于1941年最先采用皮江法生产金属镁。随后,日本古河镁厂和宇部镁厂也先后采用这种炼镁方法。70年代以后,这些炼镁厂对皮江法炼镁的工艺和设备进行了改进,进一步改善了作业条件和提高了劳动生产率。

八、中国的镁产业发展历程

20世纪50年代末,正值我国全面实行计划经济的时代。根据当时军工生产的需要,国家直接投资从前苏联引进了菱镁矿氯化镁电解工艺,1957年在抚顺铝厂建成我国第一个镁冶炼车间,产能3000吨/年,于1957年12月26日顺利投产,从此拉开了我国镁产业的序曲。

1987年11月,青海民和镁厂建成投产,采用钾光卤石脱水—电解镁工艺,产能为4000吨/年,1992年完成二期扩建后形成7000吨/年的生产能力,成为我国最大的电解法炼镁生产企业。在此期间,我国又先后建有4家电解镁生产企业,后因成本原因停产。

1978年我国在郑州铝厂、兰州炭素厂、南京白云石矿进行过皮江法炼镁的工业性试验,后因成本比电解法还高而中止。1988年5月,沈阳铝镁设计研究院在总结国内试验的基础上,结合日本皮江法镁厂的实际情况,设计建成了我国第一家工业化规模的皮江法镁厂——湖北省通山县金属镁厂,设计产能500吨/年。该技术充分发挥了我国中西部地区白云石矿、煤矿、硅铁等资源及能源丰富、劳动力成本低廉的比较优势,将国外用重油和以电为燃料的还原炉改为以煤为燃料,简化了皮江法关键装备与工艺,大大降低了生产成本与产业进入的门槛,提高了产业利润率水平和国际市场竞争力,为该技术的大规模推广应用打下了坚实基础。

此后,中国皮江法炼镁工业得到了迅速发展。进入90年代,在国际市场的拉动下,我国原镁产量从1990年的0.58万吨迅速跃升到1999年的15.7万吨,成为全球最大的原镁生产大国,使全球原镁的战略格局发生重大改变,形成了我国以皮江法原镁生产和出口为主导的镁产业格局。而在镁产业形成初期的电解法炼镁企业则因成本问题逐步退出市场。

到1995年,全国共建有皮江法炼镁厂约500余家,分布在我国20个省区,其中90%以上为1000吨/年以下的小厂,原镁产业总体规模迅速扩大。1990~1995年,我国原镁年产量从0.58万吨急增至9.35万吨,从原镁进口国一跃成为原镁生产与出口大国。与此同时,由于大量的中国原镁企业出现,使全球原镁生产能力大大过剩,同行之间的恶性竞争造成价格大幅下降,加上欧美开始对中国原镁实施反倾销,征收高达61.4%的反倾销关税,导致企业生产成本大大上升。从1996年开始,大批中国原镁企业倒闭,从高峰时期的500多家下降到了100多家,当年原镁产量开始下降。

在国外反倾销和国内竞争加剧的双重压力下,部分具有一定实力的皮江法炼镁企业加快了皮江法技术改造步伐。在装备方面,多数镁厂开始由竖窑煅烧白云石,人工配料开始转向采用回转窑煅烧白云石,微机自动配料;还原炉结构改进取得突破性进展,首次采用了卧式双排罐还原炉,使炉子热效率和单炉产量大为提高;在燃料方面,普遍采用发生炉煤气取代煤炭或重油,使基建投资和生产成本大幅度下降;在真空系统方面,利用还原炉余热的余热锅炉-射流真空泵系统取代叶片式机械真空泵系统,大幅度降低了能耗和真空机组运行费用、缩短了预抽真空时间,提高了生产效率。以上措施为我国皮江法工艺的技术进步起到了积极的推动作用,吨镁成本持续下降,使企业在全球原镁价格持续走低的情况下仍保持一定的竞争力。因此从1997年开始,随着技术进步,原镁产量又重新开始持续增长。到90年代末,我国皮江法炼镁技术经济指标已有很大提高,有些已接近或达到国际先进水平。

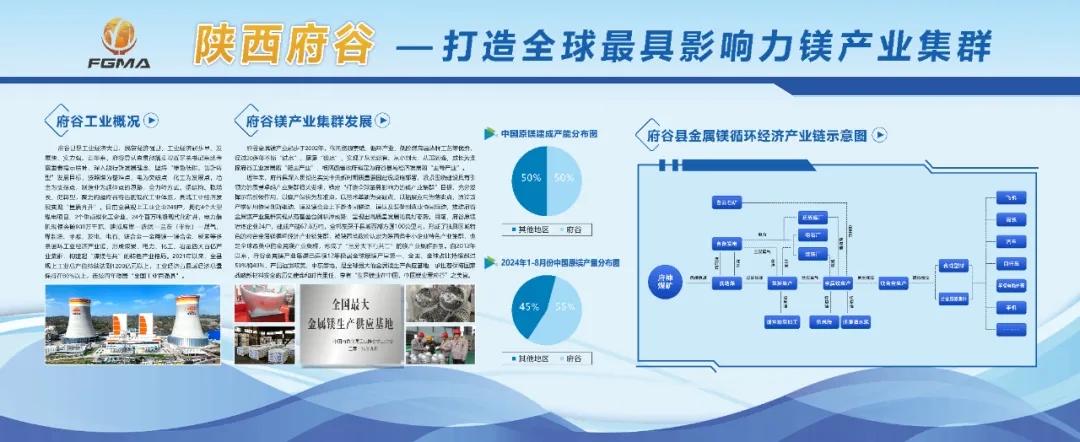

2002年,府谷镁企业利用半焦(兰炭)生产后的尾气作为燃料冶炼金属镁,将镁生产纳入资源综合利用型的循环产业链中,镁企业由2003年的4户发展到目前的34户,原镁产量每年以30%的速度在递增,从2010年起府谷镁产量连续12年稳居全国区域产量第一。据中国镁协数据显示,2024年上半年(1至6月份)我国原镁产量48.75万吨,其中:陕西产量30.66万吨,占比62.89%;府谷镁产量25.1万吨,占全省81.86%、占全国51.48%,超过全球产量的40%。

2012年5月,第69届世界镁业大会在美国旧金山召开。由府谷县独创的“通过使用半焦煤气和发展循环经济模式实现镁冶炼的节能减排”项目获得了国际镁协环保责任奖。这是国际镁协2010年设立环保责任奖以来,中国镁行业首次获此殊荣,也是国际镁协首次将此奖项颁发给原镁项目。表明国际镁行业对府谷县镁企业开创性建立的镁冶炼资源综合利用型的循环经济模式给予了积极肯定和高度评价。业界誉为“世界镁业在中国,中国镁业看府谷”!

近年来,府谷县紧紧围绕建设“中国镁谷、世界镁都”战略目标,紧扣县域镁产业发展实际,立足自身优势,全面推进镁冶炼机械化、自动化、智能化和绿色化的深度改造,推进镁及镁合金上下游双向联动、镁钛和装备制造业横向互动,积极主动融入镁行业标准体系建设当中,在府谷打造“全球最具影响力的镁产业集群”。 在双碳背景下,府谷镁行业将于国内业界同仁一起,积极倡导和推动镁基材料在航空航天、高铁汽车、3C建材、装备制造等领域的应用拓展,致力于为“中国制造减重、国产装备瘦身”贡献府谷镁的力量。

来源:天宇镁业

暂无评论,你要说点什么吗?